- ホーム

- IKIGAIを持つ者たち

- 片桐慶二

アメ車で人生を切り拓く!日本一のカスタムビルダーが教える、職人としての生き方

片桐慶二

カスタムビルダー

神奈川県相模原市

「“好き”を極めることが、世界を変える。」

“好き”を貫くとは、どういうことか――。

私はこの取材で、改めて自分に、そしてあなたに問いかけてみたい。

片桐慶二。

アメ車カスタムビルダーとして日本一の称号を手にし、スリーアローという職人集団を率いる、現代のサムライだ。

“好き”という言葉は、あまりにもありふれている。

けれど、彼の“好き”は、周りの常識も、時代の流れすらも巻き込むほど、凄まじく強烈だ。

「自分の人生は、自分の“好き”で塗り替える」――

その言葉を、これほど本気で体現する人間に出会ったことはない。

片桐さんの生き方は、ただ熱いだけじゃない。

愚直なまでに自分自身を突き詰め、何度転んでも立ち上がる。その不器用なほどの誠実さが、心を撃つ。

世間の価値観に流されることなく、

誰かの期待に迎合することもなく、

“本物”だけを追い求め、己の腕と仲間の力で道を切り拓いてきた。

カスタムカーの最高峰・横浜ホットロッドカスタムショーで日本一になっても、彼にとってそれはまだ「道の途中」にすぎない。

「安くて、そこそこ」には一切興味がない。

自分の基準を超え、お客様の想像を凌駕する――

その一台ごとに、自分の技術と美意識のすべてを注ぎ込む。

細部まで神経を研ぎ澄ませ、一切の妥協なく仕上げること。

それこそが、片桐さんにとっての“仕事の醍醐味”だ。

仕事も人生も、全身全霊で“楽しみ尽くす”覚悟。

彼の背中は、そんな覚悟と誇りで、いつも真っ直ぐだ。

この記事は、片桐慶二という職人の――

炎のようなIKIGAIの物語だ。

そして、私自身が心を揺さぶられた「生きがいの核心」に、あなたを招く挑戦状でもある。

どうか、読者のみなさんにも願いたい。

自分の“好き”に、素直に、誇り高く生き抜いてほしい。

たった一度きりの人生、どこまでも熱く、どこまでも誠実に。

この現場には、真剣勝負しかない。

さあ、覚悟を決めて読み進めてほしい。

これは、“唯一無二の職人”が――自らの生きざまで、時代に火をつける物語だ。

第1章|サムライの原点——父の背中と“負けず嫌い”の幼少期

片桐さんが生まれ育ったのは、昭和の終わりから平成初期にかけての、まだ男らしさという言葉が家の中に根付いていた時代だった。

彼の父は大手オーディオメーカー赤井電気(AKAI)のサラリーマン。本社の課長という役職で、当時は“日本で一番給料が高い”とも言われた会社に勤めていた。

昭和の父親らしく、家では多くを語ることはなかったが、背中で「男とはこうあるべきだ」と示してくれる人だった。

彼が幼かった頃、父から直接何かを教わった記憶は少ない。

でも、休日の過ごし方や仕事への向き合い方、家族を守るという姿勢、そのひとつひとつが、今もはっきりと心に刻まれている。

家の中では、「男はこうあるべき」「一度決めたことは最後までやり抜け」という空気が自然に流れていた。

片桐さんの母もそれを当たり前のように支えていたし、家族全体に“男の意地”のようなものが根付いていたように思う。

小さい頃の片桐さんは、とにかく負けず嫌いだった。

勉強は得意ではなかったが、何をするにも「絶対に負けたくない」という気持ちだけは人一倍強かった。

友達との遊び、運動会、家の中の兄弟喧嘩――どんな場面でも、「自分が勝つまで終わらせない」くらいの勢いだった。

この負けず嫌いは、他人に対してだけじゃない。

むしろ、「昨日の自分」や「できなかった自分」との勝負の方が多かったかもしれない。

失敗したとき、家で父の背中を見ては「自分ももっと強くなりたい」と無意識に思っていた。

片桐さんの父は彼に「やると言ったらやり抜け」「途中で投げ出すくらいなら、最初からやるな」という言葉をよくかけた。

片桐さんは、習い事の水泳をやらせてもらったときも、「やめたい」と口にしても、「一度やると決めたことは最後まで続けなさい」と許してもらえなかった。

小学校を卒業するまでは、どんなに辛くても水泳を続けるのが当たり前。

それが家のルールであり、“やり抜く”ことこそが誇りだと、知らず知らずのうちに刷り込まれていった。

反発心もあった。

友達が自由に好きなことを始めてはすぐやめる姿を見て、うらやましいと思うこともあった。けれど今振り返ると、「やり抜くことの苦しさ」よりも、「やり切った時の達成感」の方が大きかった。

片桐さんの“好き”の原体験は、子どもの頃に夢中になったアニメやヒーロー漫画にある。

キン肉マンや宮崎駿のラピュタ、未来少年コナンなど

「正義の味方」「強い男」「本物の男」そういうものに、とことん憧れていた。

その姿に「かっこよさ」や「誇り」を重ね、自分もそうなりたいと本気で思っていた。

いま思えば、

「サムライの原点」は、決して特別な瞬間や大きな出来事ではなく、父の背中を追い、毎日を必死に生きていた家の中に、確かに息づいていた。

第2章|“自由”への衝動——アメリカンカルチャーとバイクに憧れた青春

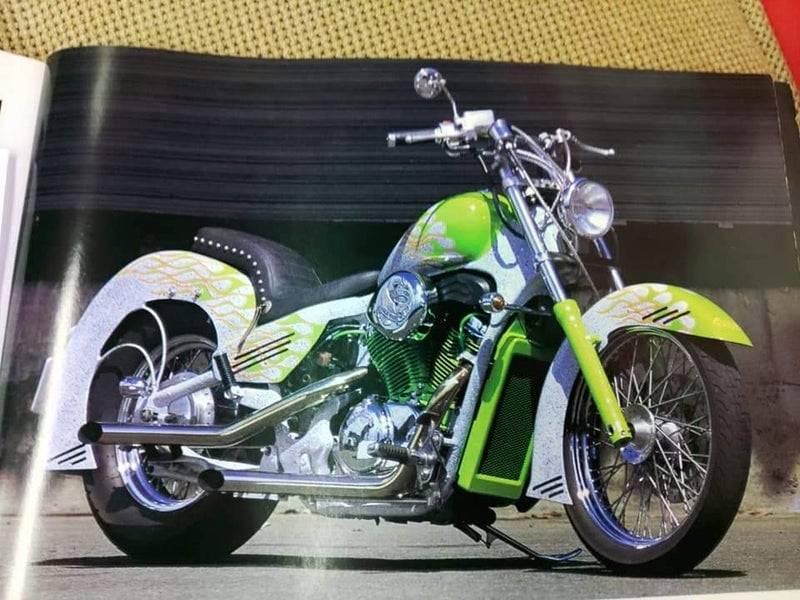

高校時代、片桐さんはアメリカンバイクの圧倒的な存在感に心を奪われた。

雑誌で見かけたそのフォルム、街を走る姿、遠い異国の風――

どれも彼にとって“自由”の象徴そのものだった。

「どうしても手に入れたい」。

ただの移動手段ではない、自分の人生を変える相棒としてのバイク。

その一台が、片桐さんの心のすべてを占めていた。

毎日のように雑誌をめくり、スペックやカスタムパーツを夢中で調べる。

友達がスポーツや遊びに夢中になる年頃、彼は“バイクを手に入れるために何ができるか”だけを考えていた。

「自分で稼ぐしかない」

彼が選んだのは、家の近くにあるスーパーの青果売り場だった。

まだ空が白み始める前、眠い目をこすりながら裏口に着く。

冷たい水で野菜を洗い、山のようなダンボールを片付け、店頭に並べる。

時に土で手が真っ黒になり、指先は冷たさにかじかむ。

最初は簡単な作業だけだったが、毎朝きちんと挨拶し、黙々と仕事に打ち込むうちに、

「片桐くん、今日も助かったよ」「あんた、ほんと手が早いね」とパートさんたちが笑顔で声をかけてくれるようになった。

はじめはバイクのためだけに始めたバイト――だが、ふと自分の働きが誰かの役に立っていると気付いたとき、不思議と“やりがい”が胸に灯った。

片桐さんはこの時から、楽しむ本質を知っていた。

放課後になると、今度は惣菜コーナーでも働いた。

揚げ物の油を交換し、商品の補充や棚の掃除。

「地味な作業でも、精一杯やる」その姿勢を崩さなかった。

周りの同級生は部活やゲーム、デートやカラオケで青春を謳歌している――

けれど片桐さんの頭の中にあるのは、「あといくら貯めればバイクに届くか」だけだった。

家ではバイク雑誌を読み漁り、

寝る前には「憧れのバイクにまたがる自分」を何度も夢想した。

憧れのアメリカンバイクは、簡単には手の届かない金額。

「でも、どうしても妥協したくなかった。」

他のバイクや中古を選択する気にはなれなかった。どうしても、当時出たばかりで中古の流通もない――最高に惚れ込んだ“スティード”の新車に乗りたかった。

月日が経ち、ついに念願の瞬間がやってきた。

コツコツと積み上げてきたバイト代、

何ヶ月も我慢して貯めた全ての貯金をはたき、

片桐さんはホンダ・スティードを新車で購入した。

店頭で納車された瞬間、

ハンドルを握る手が小さく震える。

「ついに自分のものになった」

その重みと感動は、どんな言葉でも表現しきれないほどだった。

家までの帰り道、

エンジンの鼓動が自分の心臓とシンクロするような高揚感。

「この瞬間のために、全部頑張ってきたんだ」

そう思えた。

バイクを手に入れるまでの汗と時間――

その全てが、“好き”を貫くという人生の原体験となった。

この一台との出会いが、

片桐さんを“自由”の世界、

そして本物の“職人”への道へと導いていくことになる。

第3章|“本物”との出会い——カスタムの師匠と職人の世界

バイクを手に入れた片桐さんの中で、「自分だけの一台を作りたい」という欲求が日に日に膨らんでいった。

市販のパーツや雑誌を真似ていじるうちに、「これじゃ物足りない」「もっと本物の技術が見たい」と心が叫び始めた。

そんなとき、バイク雑誌の小さな広告に目をとめた。

神奈川県厚木市にあるカスタムショップ「バリーフー」。

「厚木って近いよな?」

彼はいても立ってもいられず、工房の扉を叩いた。アルバイトでもなく、仕事でもない。ただ、「本物の技術を自分の目で確かめたい」「何でもいいから中に入って見せてほしい」――その一心だった。

工房の中は、まるで異世界だった。

塗料の匂いが充満し、壁際にはプロの象徴である真っ赤なスナップオン社の工具箱がぎっしりと並ぶ。

その中で、職人たちは黙々とバイクや車の形を生み出していた。

最初はただ、その光景を息を呑んで見つめることしかできなかった。

「これが、本物の現場なんだ」と、心の底から震えた。

そこにいた職人――川上哲治さんが片桐さんの師匠と呼べるような存在となる。

↑川上哲治さん

「本気で、誰よりも真剣にものづくりと向き合っている」――

壊れたものが職人の手によって見事に蘇り、

ゼロから新しいものが創り出されていく。その姿に圧倒された。

技術や才能の話ではない。何よりも、「向き合う覚悟」に痺れたのだ。

片桐さんは、掃除や雑用、どんな小さなことでも手伝わせてほしいと頼み込んだ。

それがどれだけ泥臭くても、川上さんの一挙手一投足を「目で盗み、肌で感じる」ことにすべてを賭けた。

最初はただの“見学者”だった片桐さんも、

毎日真剣な眼差しで作業を見つめ、時間を惜しまず手伝い続けるうちに、

次第に川上さんに「やる気あるな」と認められるようになっていった。

「やってみよう」と言われて初めて触れたパーツ、

「これは違う」と指導された瞬間、

「そう、それだ」と褒められた時の高揚感――

そのひとつひとつが、彼にとって宝物だった。

後になって、川上さんがこの業界で“伝説”と呼ばれる職人だと知った。

FRPやカーボンケブラーを自在に扱い、

既存の概念を超えたカスタムを生み出す「職人の頂点」の一人。

片桐さんは、自分が“本物”に教えてもらえたのは運命だったと、今でも思っている。

才能があったわけじゃない。

ただ、本気で向き合い、本気で憧れ、本気で技術を盗んだ。

バーリーフで教えてもらい人生で初めて製作したスティード、ネス風。

難易度が高いところは川上さんに手伝って貰った。

「本気は必ず力になる」。

そう信じて、泥臭く、ひたすら現場で汗を流し自分の力で作りあげた最初の一台だった。

第4章|修行の果てに——独立と“プロフェッショナルの覚悟”

片桐さんにとって、「いずれ自分の力で独立する」という思いは、

川上さんの工房に入ったときから、すでに心の奥にしっかりと根付いていた。

“自分の世界を表現したい”

独立資金を貯めるため、片桐さんはバリーフーを離れ、富裕層や芸能人を顧客に持つ有名鈑金塗装店で修行することを決意した。

この時代の職人は、“寝ないで働く”のが当たり前。

修行の日々は、単なる技術習得にとどまらない。

妥協なき現場、職人同士の厳しいやりとり――「好き」だけでは到底続けられない世界で、自分自身に“覚悟”を刻み込む毎日だった。

求められるサービスのクオリティも、周囲の職人たちのプライドや覚悟も、一級品ばかり。そのなかで、片桐さんはただひたすら手を動かし、汗を流し、技術とサービスを磨き上げていく。

がむしゃらに頑張るうちに、次第に顧客からの信頼を勝ち取り、仲間の職人たちからも認められる存在になっていった。それは、“プロ”として一切妥協しなかった結果にほかならない。片桐さんにとって、「好きなことをとことん極める」――その愚直なまでの姿勢が、確かな評価と実績へとつながっていった。

しかし、ある日突然、工場が火事でなくなってしまう。

大切な現場が、一瞬でなくなった。

義理も果たしきった――そう思えた片桐さんは、これを「何かの機会」だと受け止め、独立を決意するのだった。

「絶対に手を抜かない」

その信念を胸に、片桐さんは自分だけの“城”を築き上げた。

独立当初から、「片桐さんなら安心だ」「間違いない」と言われ、仕事が途切れることはなかった。

それは、片桐さんの圧倒的な技術力と知識、そして何より“本物を貫く姿勢”に、顧客が絶大な信頼を寄せていたからだ。

その評判は口コミで広がり、ファンやリピーターを増やしていった。

仕事のメインはアメ車や高級車。

“好き”を仕事にしながら、採算が取れる仕組みを自らの手で作り上げていった。

「自分の“好き”を、どこまでも貫いてやる」

その情熱が、一台一台に全力を注がせ、片桐さんを“唯一無二”の存在へと押し上げていった。

職人の誇りとは、

“どんな状況でも自分の仕事に胸を張れるか”――

苦しくても、折れずに挑み続ける覚悟にある。

片桐さんは匠であり続けた。

そして、片桐さんは最愛のパートナー、やよいさんと出会う。

彼女はモデルとして活動し、アメ車のキャンペーンガールも務めていた。

やよいさんは片桐さんの技術と情熱に心を奪われ、自分の車のカスタムも依頼するようになった。

片桐さんにとっても、やよいさんは「自分を認めて、愛してくれる、何より魂が震える相手」だった。

↑やよいさんとカスタム車

第5章|“アメ車”で勝負する――道なき道の挑戦と覚悟

時代が変わる――。

その変化を、片桐さんは工場の空気で、肌で、毎日感じていた。

かつては、朝から晩まで「納期いつ?」「今度も頼むよ」と電話が鳴り止まなかった。

腕のある鈑金屋にとって、それが“当たり前の日常”だった。

丁寧な仕事をすれば喜んでくれる客がいて、仕事が仕事を呼ぶ。

だが――

社会が変わり始めると、その“当たり前”はあっという間に崩れていった。

「車離れ」

新車のリース化、保険会社の値下げ圧力、

ディーラーの一括外注、コスト重視の大手チェーン。

職人の腕より「スピード」と「値段」だけが評価される。

車の補修や塗装の仕事は、みるみる減った。

昨日まで一緒に頑張っていた同業者も、気付けばシャッターを下ろしていた。

片桐さんも例外ではなかった。

「あと何年、今のやり方で食えるだろうか」

「このままで終わるのか」

夜な夜な、お金を稼ぐために好きを犠牲にするべきか天井を見上げて何度も自問した。

「食うために、魂を売るのか。

それとも、“好き”で死ぬ覚悟を決めるのか――」

生活がある。従業員もいる。

新しい挑戦は不確実だからこそ、怖い。

でも、本当に自分がやりたかったことは何だった?

最初にバイクやアメ車に憧れ、工場に通い詰めた10代の自分。

川上さんの工房で必死に技術を盗んだ修行の日々。

“好き”だけで、何も分からず突っ走ってきた頃――

あのときの「ワクワク」が、自分の生きる理由だったはずだ。

「どうせ潰れるなら、“好き”で潰れたい」

それは、開き直りではない。

自分の人生に、責任を持つという“覚悟”だった。

決めた瞬間、不思議と怖さよりも

「やってやる」「負けてたまるか」という情熱が体中に湧き上がってきた。

そしてアメ車に人生を捧げることを決めた。

そんな想いで踏み出した先にいたのは、

自分のこだわりや職人魂に共鳴してくれた本物を求める顧客や従業員。

自分の一番の理解者であるパートナーのやよいさん、

何年も片桐さんを信頼して通ってくれるアメ車乗りだった。

「好きなことをやる背中」に惹かれて、

無償で手伝ってくれる若者も現れた。

仕事の量は減っても、

一台一台に「魂」を込めて仕上げることで、

お客さんの喜ぶ顔はむしろ“以前よりも濃く”なった。

鈑金屋として「普通に食うこと」はできなくても、

“好き”で本気を貫けば、必ず誰かが見てくれる――そう信じた。

怖さも、不安も、全部ひっくるめて

「これが俺の生き方だ」と言えるまで、“好き”で突き進む。

誰かに理解されなくても構わない。

「普通」でいることより、「唯一無二」で燃え尽きたい。

それが、片桐さんの選んだ“道なき道”だった。

挑戦するということは、痛みも失敗も、全部引き受けることだ。

だけど、どんなに苦しくても「自分だけの地図」を握りしめて、前に進むしかない。

人生を賭けた決断――

片桐さんは、“アメ車”という自分の情熱に、

人生のすべてを懸けて進み始めた。

スリーアロー三人衆。左から内田専務、片桐さん、弟の裕介さん

第6章|未完成に挑み続ける――頂点を越えた先の執念と、職人の限界突破

アメ車専門で生きる――覚悟を決めてからの片桐さんは、人生そのものが加速していった。

コアなアメ車乗りたちの間で「片桐さんに頼めば間違いない」という評判が広がり、工場には全国から修理・カスタムの相談が舞い込むようになった。

「俺のところに電話が来た時点で、もう8割解決したも同然」

その自負と責任が、片桐さんを一段上の職人へと押し上げていく。

どんなトラブルでも、必ず突破口を見つける。

他では断られた難題でも、「任せろ」と言い切れる自信と技術。

その裏には、表に見せないほどの努力と、誰にも真似できない試行錯誤の日々があった。

弟の裕介や内田専務――信頼できる部下と力を合わせれば、解決できない車はなかった。

工場の中は、まさに“戦場”だ。「俺が絶対解決するというプロとしてのプライド」

本気で語り合い、本気で笑い合い、誰もが「もっといいもの」を目指して一歩も引かなかった。

経営は更に軌道に乗った。

自分たちの腕とセンスで“価値”をつける仕事ができている――。

お客も、「安くてそこそこ」ではなく、「片桐さんに任せれば絶対に大丈夫」と、信頼そのものを買いにくる。

やりがいと誇り。

好きな人と、好きな顧客と、好きな仕事だけを優秀な部下と徹底的に極める毎日。

「これ以上の幸せはない」

本当にそう思えた。

だが、ただ一つ、どうしても手が届かないものがあった。

それが、国内最高峰「横浜ホットロッドカスタムショー」の“日本一”という称号だった。

スーパーアメリカンフェスティバル、トラックマスターズ、キッチンカーコレクション。

日本を代表するカスタムカーの祭典で、“日本一”の称号はすでに手にしていた。

片桐さんは、何度も横浜ホットロッドカスタムショーの舞台に挑み続けてきた。

しかし、その頂点だけは掴めなかった。

「絶対に一番になる」

その想いが、片桐さんの心を突き動かしていた。

片桐さんにとって、「日本一」は名誉やお金じゃない。

“本物の職人”として、自分がどこまで到達できるか――

その証明だった。

ついに、すべてを懸けて人生最大の挑戦に打って出ることを決めた。

最高のパーツを全国からかき集め、妥協という言葉を一切捨てた。

弟の裕介や内田専務と共に、全神経を一台のクルマに注ぎ込み、最高の一台を作り上げる。

「今まで誰もやったことがない」――

そんな独自のアイディアも惜しみなく投入し、

片桐さんの“本気”と“美学”のすべてを結集して仕上げた、まさに“究極の一台”。

それが、「スリーアロー・ロイストーン」。

1959年型シボレー・アパッチをベースに、片桐さんが心から愛する美しいターコイズ色。*ロイストーンは、その名前から取った。

これまでの人生を、魂ごと注ぎ込んだ一台。7年間、仕事の合間を見ながらコツコツ作り込んだ。妥協ゼロ、渾身の一台だった。

「絶対に日本一を獲る」職人としての執念だった。

――そして、ついに運命の日。

横浜ホットロッドカスタムショー。

自分の全てを注ぎ込んだアメ車が、審査員たちの前に並ぶ。

他のカスタムも、どれも本当にすごい。

会場の熱気、職人たちのピリピリした緊張感――

それら全てが“本気”の証だった。

結果発表。

「ベスト・オブ・アメリカンカー」受賞。

ついに、日本一の称号をこの手に掴んだ。

仲間と抱き合い、涙した。

「片桐さん、ついにやったな」

「ここまで来たか!」

支えてくれたやよいさんも、心の底から喜んでくれた。

それでも、不思議なことに目標は次のステージへと昇華した。

「次は、もっとすごいものを作りたい」

頂点に立った瞬間、もう“未完成の自分”が走り出していた。

職人は、進化し続ける生き物だ。

満足なんて、一生やってこない。

未完成だからこそ、また走り出せる。

「俺はまだ途中だ。もっと上を目指したい」

これが、片桐慶二という侍のあるべき姿であった。

第7章|“魂の継承”と未来へのバトン——職人として、仲間として、IKIGAIを繋ぐ

日本一の称号を手にしたその時、片桐さんの心に最初に浮かんだのは、

これまで歩んできた長い道のりと――

いつも変わらず隣で支えてくれた、妻である、やよいさんの存在だった。

やよいさんは、とにかく「全面的な肯定」を貫いてくれた。

片桐さんが“好き”を極めることに、口を出すことは決してなかった。

どんな時でも、自分の一番のファンでいてくれた。

仕事をしている、片桐さんを人生そのまま愛していた。

一度だって「やめてほしい」と言ったことはない。

「慶二さんが納得いくまで、やりたいようにやればいい」

そうやって、どこまでも、何もかも受け止めてくれた。

それは甘やかしではない。

「慶二さんの“好き”は、私にとっての誇り」だと、心から信じてくれていた。

だが、片桐さんも決して“好き”だけに甘えていたわけじゃない。

奥さんが本気で自分を肯定してくれる分、

「絶対に稼いでくる」

「俺がやよいを絶対に守る」

「普通では味わえない楽しさを一緒に創る」

その覚悟は、どんなときも揺るがなかった。

家事は奥さんに任せる。

料理や家のことは「彼女のフィールド」。

自分はとにかく、現場で誰にも負けない仕事をして、本気で稼いでくる。

――そうやって二人は、役割を極め合いながら生きてきた。

それは、今どきの家庭からすれば古臭い「昭和の夫婦」のように映るかもしれない。

けれど片桐さんは、どこまでも本気で向き合ってきたからこそ、

「これが、俺たちの幸せのかたちだ」と胸を張れる。

どちらかが犠牲になるでもなく、

どちらかが妥協するでもなく、

それぞれが「好き」を極めて、二人でしか作れない“絆”を磨いてきた。

片桐さんが何をしても、どこまでも肯定してくれた奥さん。

その支えがあったから、怖がらずに「好き」を突き詰めてこられた。

彼女の応援と信頼に、男として絶対に応える――

そんな強い意志が、片桐さんの背中を常に押し続けてきた。

世間の価値観がどう変わろうとも、

「自分たちにしか作れない“幸せ”を極める」――

それが、片桐さんとやよいさんの、生涯かけて築いてきた夫婦のIKIGAIだ。

そして、片桐さんのもう一つの誇り――

どんな現場でも絶対に「誰にも負けない」と胸を張れる“職人”であり続けること。

一緒に戦ってきた弟の裕介や内田専務、部下たちと共に、

「本物」の仕事だけを突き詰めていく。

自分一人では辿り着けなかった日本一の称号も、

仲間がいたからこそ掴めたものだ。

仲間の存在こそが、自分のIKIGAIをさらに大きくし、

自分だけの限界を越えさせてくれる――。

自分の“好き”にどこまで本気で向き合えるか。

それを突き詰めて生きることで、

同志も、部下も、顧客も――

みんなを幸せにできると信じている。

片桐慶二のIKIGAIは、“好き”に本気で生き抜くこと。

そして、共に生きる最愛のパートナーやよいさんと部下を幸せにすること――

そうして磨き抜いた生きざまこそが、

“魂の継承”となって、未来へ受け継がれていく。

あとがき

「お前は本当に、それを“好き”だと言えるのか?」

このIKIGAIインタビューを続けている私自身にも、片桐さんの生き様は鋭く問いかけてきた。

片桐さんの姿に、私は何度も圧倒された。

ひとつひとつの言葉に迷いがなく、どこまでもストレートで、どこまでも本気だった。

「好き」という言葉の奥に、何十年も積み上げてきた“執念”や“悔しさ”、時に誇りを滲ませながら話す。

自分自身の“好き”に嘘をつかず、不器用でも泥臭くても、何度でも立ち上がってきた男の生きざまが、言葉を超えて伝わってきた。

今日のインタビューで私は改めて知った。

“好き”を貫くということは、決して情熱だけじゃない。

その裏には、孤独や不安、逃げ出したくなる夜が必ずある。

それでも――

何度倒れても自分を信じ抜く勇気、それが“本物”を目指す人間の証だ。

人は「好きなことを仕事にしろ」と簡単に言う。

だが、“好き”ほどごまかしがきかないものはない。

本当に好きなら、逃げられない。ごまかせない。

どんなにうまくやっているように見えても、自分の心だけは決してだませない。

好きなことを仕事にするということは、

「毎日自分に正直でいる覚悟」と「誰にも負けない執着心」を一生続けるということだ。

「これで本当に、“日本一”だと言えるのか?」

「これが、お客さんを感動させる“本物”なのか?」

正直、途中で投げ出したくなる日もあったはずだ。

それでも彼は、進み続けた。

自分の“好き”を裏切りたくなかったからだ。

——その覚悟は、言葉ではなく、生き方ににじみ出ていた。

私は自分の過去を思い出していた。

プロボクサーとしての日々。

リングの上で何度も倒され、痛みにも孤独に負けた。

「勝てなければ意味がない世界」で、

夢が打ち砕かれるたび、自分を責めた。

“好き”なことが、いつしか苦しみの種になった。

“好き”であり続けることの辛さと難しさを私は知っているつもりだ。

だから、片桐さんの「一番」に執着し続ける生き様が、痛いほど胸に刺さった。

彼の“好き”は、周囲に理解されなくても、

時代に取り残されそうになっても、絶対に消えなかった。

なぜなら、彼は自分の“好き”を世界一にすると「覚悟していた」。

「俺は、絶対にこの道で誰にも負けない」

その心の叫びが、工場の床にも、手のひらの傷跡にも、

すべてに刻み込まれている気がした。

IKIGAIとは、何かを手に入れることでも、誰かに認められることでもなく、

自分の“好き”に本気で向き合い、世界でたったひとつの“自分の中の一番”を掴むために命を燃やし続けること。

私はいま、こうして日本中に眠るIKIGAIを探し、

その物語を発信することにIKIGAIを感じている。

かつて絶望したこともあった。生きている意味が分からなくなった時もあった。

でも今は違う。

まだ出会ったことのない“本物”の情熱、

まだ知らないIKIGAIを集め、繋いでいくことが

新しい自分の“好き”であり、

人生をかけて追い続けたいIKIGAIだと、心から思っている。

この文章を読んでいるあなたにも、問いたい。

「お前は本当に、それを“好き”だと言えるのか?」

迷う時もあるだろう。

傷つく日も、投げ出したくなる瞬間も、何度も何度も来るだろう。

それでも、どうか自分の“好き”にだけは、

本気で、正直で、いてほしい。

あなたのIKIGAIはあなただけのためにある。

さあ、IKIGAIのある世界へ羽ばたこう。

あなたはもう、自分だけのIKIGAIに気づいている。

IKIGAIコレクター

尾﨑弘師

IKIGAI JAPAN PROJECT

This IKIGAI business is about creating a platform to spread Japanese IKIGAI throughout the world.

COPYRIGHT IKIGAI JAPAN Producted by MitoMito co.ltd