- ホーム

- IKIGAIを持つ者たち

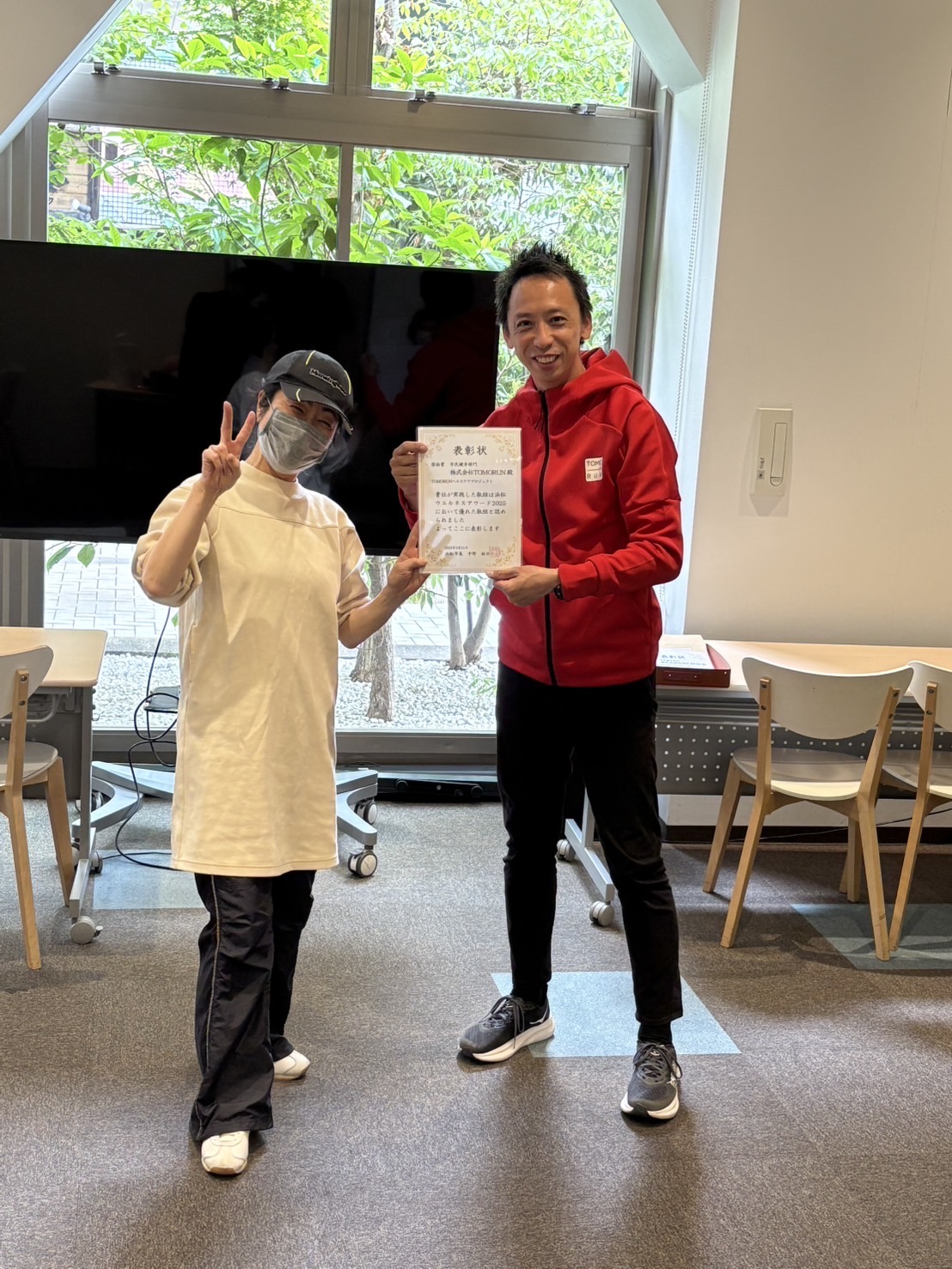

- 中川智博

競争から共走へ──走る意味を再定義した日本一ランナーが子どもたちに託したもの

中川智博

株式会社 TOMO RUN 代表取締役

株式会社 TOMO RUN 代表取締役

箱根駅伝キャプテン、インカレ4冠、実業団日本一。

誰もが「勝者」と称えるその男は、すべてを手放し、いま、町のグラウンドで子どもたちと一緒に走っている。

「競争じゃない。共に走る。」

その言葉の裏には、誰にも見せなかった深い葛藤と、数え切れないほどの困難、そして挫折があった。

陸上を辞めようと考えたこともある。

自分には才能がないと、本気で思ったこともある。

監督になるという夢を絶たれ、努力の意味がわからなくなったこともある。

——それでも、どうしても辞められなかった。

なぜなら、走ることが好きだったから。

「実績にすがる人生の脆さ」を、彼は知っている。

栄光のその先に残ったのは、燃え尽きた心と、見えなくなった“走る意味”だった。

それでも——

彼はもう一度、“自分の足”で走ることを選んだ。

今度は「勝つため」ではない。

「誰かのために」「生きる力を育てるために」。

自分の頭で考え、自分の意志で走り、自分の足で未来を選ぶ。

そんな子どもたちを育てるために、彼はトップアスリートから“教育者”へと姿を変えた。

この物語は、勝者の武勇伝ではない。

何度も折れ、立ち止まり、すべてを失いかけた男が、

“変人”としての自分を認め、社会の役割へと昇華させ、匠人(たくみびと)となった、その再起と戦略の記録である。

アスリートのキャリアは、一度終わった瞬間から「次」が見えなくなることが多い。

だが、中川智博は証明した。

何かを極めた人間こそ、社会のために立ち上がれるのだということを。

——この物語は、いま何かに全力で立ち向かっている人へ、そしてアスリートとして自分を高めるすべての人々へ捧げたい。

“極めた力”は、きっと社会の役に立つ。必ず、誰かの希望になる。

第1章|「勝てない自分」と向き合った、10代の陸上人生

「なんで、こんなに走れないんだろう」

小学生の頃、初めて陸上に出会った中川智博は、決して好きで陸上を始めた訳じゃなかった。

むしろ最初は、父が開いていた陸上教室に「無理やり通わされていた」側。走ることが嫌いだった。得意なわけでもなかった。ただ、逃げられなかった。

そんな中、唯一結果が出たのが長距離走のレース。粘ることができた、結果もでた。

——「楽に走れる距離が、自分の土俵だ」

そう思い始めたときから、徐々に走ることが「嫌いじゃない」に変わっていった。

地道にトレーニングを重ねれば結果が出る。速くなるには理由がある。

そう気づいた中学3年の終わり。ようやく「自分の足で立った実感」を得た。

そして進学した高校。名門校ではなく、恩師に推薦された高校。

県のほとんどの有力な選手は滋賀県内の名門高校に行った。

陸上競技の常識は、トップクラスの選手が揃うトップクラスの環境でやること。

高校1・2年、全く結果が出なかった。

追い打ちをかけたのが、「貧血」。数値は出産後の母親と同等だった。

12ヶ月間、数値が上がらず、どんなに練習しても成果に繋がらない。

走っても走っても、体がついてこない。

——「もう、やめてもいいんじゃないか」

何度もそう思った。

中学校の時一緒に活躍していた仲間たちは、みんなトップクラスで活躍していた。

自分だけが取り残される。大学にスカウトされる仲間、自信に満ちた表情、拍手されるレース。

自分には、何もない。

どん底だった。

「苦しい時こそ、ニコッと笑え」

絶望の挫折の中——恩師は言った。

……最初は意味がわからなかった。

笑えないから苦しいのに。余裕なんてあるはずがないのに。

「この人、詐欺師なんじゃないか」とさえ思った。

けれど、信じた。

信じるしかなかった。

「いつか、この言葉が本当になる日が来る」と。

そして、高校3年。

ついにその日が来た。

夏の大会で、突如走りが変わった。自分でも信じられないほど軽く、速く、前に進めた。

区間賞を取った。県の代表に選ばれた。

「やっと、報われた」

でも、本当に報われたのは、順位や称号じゃなかった。

貧血で動けなかった日々も、戦友に置いていかれた時間も、

すべては、この一瞬のためにあったのだと、初めて思えた。

「苦しい時こそ、ニコッと笑え」——あの言葉が、やっと身体に沁みた。

勝てなかった自分も、逃げなかった自分も、

すべて肯定できたのは、努力が報われたからではない。

“報われるほどやり切った”という、誇りが残ったからだった。

第2章|努力では超えられない壁——“勝者の道”から“仕事人の道”へ

中川さんの大学時代は、「遠回りしてきた者の逆襲」だった。

高校で苦しんだ3年間。注目されなかった無名の選手が、大学で突如として覚醒する。

関西インカレでは、5000m・10000m・3000mSC・ハーフマラソンの4種目すべてで優勝。

53年ぶりの快挙となる“インカレ4冠”を達成した。

さらに、箱根駅伝に出場できない関西の大学に在籍しながら、

全日本大学選抜チームのキャプテンに抜擢される。

技術だけでなく「人間力」が評価されての起用だった。

選抜チームを率いる役割は、単なるリーダーでは務まらない。

挫折を知り、人の痛みを理解し、情熱を持って導ける人間にこそ、任されるポジションだった。

大学時代に得たのは、記録やタイトルだけではない。

人を信じ、支え、引っ張ること。

そして、勝つためだけではなく「意味ある勝利」を目指す姿勢だった。

この経験は、後の人生における「指導者・教育者」としての土台となる。

だが、次のステージで待っていたのは、「実力さえあれば報われる」という希望を打ち砕く現実だった——。

実業団の舞台は、大学とはまるで違っていた。

そこにあったのは、「夢」ではなく「結果」だけが求められる世界。

プロ契約。企業の看板を背負い、走ることが“仕事”になる日々。

結果を出し続けることが、存在価値を証明する唯一の手段だった。

しかし、その厳しさの中でも中川さんは成果を重ねていく。

実業団日本一、世界大会出場。

競技者としてのキャリアは、誰もが憧れる実績で彩られていった。

だが、その裏で、もうひとつの夢があった。

それは、「監督になること」。

恩師のように、選手を支え、導く存在になることだった。

だからこそ、現役生活の合間を縫い、教員課程を履修し、指導のための準備を進めていた。

だが——

「自分は監督にはなれない」

現実は、そんな努力をあざ笑うかのように立ちはだかった。

派閥、既得権益、見えない序列。

誰がどのポジションに就くかは、実績や熱意ではなく、“社内政治”で決まっていく。

実績の少ない選手が要職に就き、自分には声がかからない。

どれだけ結果を出しても、選ばれない。

——「これはもう、自分の力ではどうにもならない」

そう悟ったとき、夢は静かに終わった。

気づけば、好きで始めたはずの陸上が、

「戦うための手段」へと変わっていた。

そして、ある日、思った。

「この道の先には、自分の未来がない」

その一言が、すべての終わりのはじまりだった。

陸上をやめる。その決断に、迷いはなかった。

だが中川さんは、ただ引退したのではない。

“退路を断ち、自分をもう一度証明する”と決めていた。

次に選んだのは、同じ企業内での異動。

陸上という「勝負の世界」ではなく、

まったく異なる「仕事の世界」——モータースポーツ部門だった。

配属先は、二輪レースの最高峰・MotoGPや鈴鹿8耐など、世界と戦う現場。

営業担当として、異分野のプロフェッショナルたちのなかに放り込まれた。

知識も経験もない。完全な“素人”からの再スタート。

それでも彼は、こう思っていた。

「ここでも、成果を出す」

それは「勝者の道」ではない。“仕事人”としての道。

与えられた環境で、与えられた役割で、やり切る。

アスリートとして極めた力が、

「社会で通用する」ことを証明するために。

第3章|やり切ったから見えた「もう一度、走る意味」

社内でも花形のポジション。

かつて陸上で極限まで自分を追い込んできた姿を知っていた上司が、こう言った。

「走る速さじゃない。やり切る力を、今度はここで見せてくれ」

そうして彼は、社内の“プロフェッショナルたちの戦場”に放り込まれることになる。

「分からない」では終われない──全方位への“現場主義”

会議の場で飛び交う専門用語が一言も理解できなかった。

エンジンの仕様、タイヤメーカーの選定、スポンサーとの折衝。

聞き慣れない単語と、高度なビジネス会話。

「これは……想像以上に厳しい」

そんな中でも、中川さんは一つだけ決めていた。

「分からないから任せる」ではなく、「分かるまでやる」。

営業と技術、マーケと広報、あらゆる部門を歩いて回り、質問を重ねる日々。

昼休みにはマシン構造の本を読み、夜には過去のレース動画を研究する。

“元アスリート”という肩書きは、通用しない。

それでも、中川さんは動じなかった。

陸上で培った「やり抜く力」だけを武器に、誰よりも汗をかいた。

イベント統括500人──仕事で人を“巻き込む力”

ある日、部署に一本の依頼が入った。

「社内の二輪ファンに向けた、レース応援イベントをやりたいんだが……」

中川さんが任されたのは、500人規模の社内イベントの企画運営。

しかも、サーキットを使い、リアルにマシンを走らせるという大規模なものだった。

「マジか……」

期待と不安が入り混じる中、彼はすぐに動き出した。

関係部署に頭を下げに行き、企画書を作り、当日の進行台本まで一人で準備した。

そして驚くべきことが起きる。

企画に共感した管理職たちが、自ら手を挙げて手伝いを申し出てきたのだ。

「俺たち、残業代いらないから手伝わせてくれ」

最終的には13人の管理職が“無償ボランティア”として関わり、イベントは大成功。

上層部からは「社内であれだけ人を動かしたのはお前が初めてだ」と称賛され、

社内報にも取り上げられた。

「人は、熱量で動く」

そう実感した瞬間だった。

けれど、湧いてきた“空白”

成果は出ていた。

レース部門は黒字化し、社内のファンも増え、仕事も面白かった。

でも、ふとした瞬間に空白がよぎる。

「これは、自分の人生を懸ける“本当の仕事”なのか?」

誰かを動かす喜びは、確かにあった。

目に見える成果も出せた。評価もされた。

──それでも、心の奥ではずっと揺れていた。

ざわざわとするやるせない

想いは、いつも頭の片隅にあった。

この選択で本当に良かったのか?

今いる場所は、自分の魂とつながっているのか?

迷いは、彼の中で膨らんでいた。

そして、ある旅先でその答えが見つかった。

マレーシアの公園。

2015年。出張で訪れたマレーシア・ペナン。

ふと立ち寄った現地の公園で、子どもたちが裸足で走り回っていた。

汗だくになって、全力で走って、笑って、転んで——それでもまた立ち上がっていた。

その目が、キラキラと光っていた。

「うわ……」

中川さんは、ただ見とれていた。

走ることが“純粋な喜び”として存在している世界。

翌週、日本に戻った彼が乗った通勤電車。

大人たちは無言でスマホを見つめ、目から光が消えていた。

「あの目の輝きが、日本に足りない」

心が、ざわついた。

その時決意した。

もう一度、スポーツの世界に戻ることを。

陸上競技では、すでに一線を退いていた。

モータースポーツで再起し、“仕事人”としても認められていた。

それでも——

「走ることを通じて、人の目を輝かせることが、俺の使命だ」

そう確信した。

「安定した社内キャリア」から降りる決意は、簡単ではなかった。

だが、彼には“今度こそ本当にやりたいこと”が見えていた。

子どもたちが、走ることで「自分を好きになる」環境を作る。

競争ではなく“共走”を伝える。

こうして、TOMORUNが生まれた。

単なるランニング教室ではない。

社会のために、“未来の輝き”を育てる現場だった。

第4章|レールを外れた“共走”——TOMORUN創業と「自分で考える教育」

中川さんは走り出した。

今度は“自分のため”ではない。“誰かの未来”のためだった。

会社を辞め、手探りで始めた小さな陸上教室。

目指したのは、競い合うのではなく、共に走るという価値観だった。

最初の拠点は町のグラウンド。1人で。

月謝3000円。、ひたすら色んな人に声をかけ続けた。

気づけば200人近い人たちが集まっていた。

中には障がいのある子、学校に馴染めない子もいた。

中川さんは全員を受け入れた。

理由は一つ、「走ることは、すべての人の“生きる力”になるから」。

どうしても手が回らない時にきてくれる

応援スタッフ1名と見る200人の生徒たち。

晴れの日も、雨の日も。朝から晩まで。

中川さんはすべての子の、性格を見極め、接し方を変えた。

できないことに目を向けず、

その子の“伸びしろ”だけを見つめる。

その原点にあったのは、自身の原体験だった。

「自分も、走ることを通じて“自己肯定感”を得られた」

だからこそ今度は、自分がそれを渡す番だと思った。

AT車とMT車——教育の根っこを問う比喩

中川さんは、現代の教育を「AT車(オートマチック)」と例える。

「アクセルを踏めば進む。でも、どこに進んでいるのか分からない」

子どもたちは敷かれたレールの上で走らされ、

「勝つため」に思考停止していく。

だが本当に大切なのは、「MT車(マニュアル)」のような教育だと語る。

自分でギアを変え、自分で方向を決め、自分の手でハンドルを握る。

その過程には、失敗もある。空回りもある。

だが、だからこそ「主体的に生きる力」が育つ。

「失敗する自由」を与えること。

それが、TOMORUNという“教室”の最大の価値だった」

レールから外れる覚悟と、走る喜び

中川さんが作ったのは、単なる陸上クラブではない。

社会に出て、自分の人生を「自分の足」で歩いていける人を育てる場所だ。

そこには成績表も順位表もない。

あるのは、一人ひとりが“走ることで自分を好きになれる”瞬間。

子どもたちは、走りながら笑い、考え、悩み、また走る。

その姿は、あのマレーシアの公園で見た子どもたちと同じだった。

そして中川さん自身も共に走っていた。

“誰かのために走る”という、新しい喜びを胸に——。

第5章|「正しさ」は、ときに孤独になる——信じた道を笑って走るために

TOMORUNの活動が少しずつ注目され始めた頃、

中川さんのもとに、一通の脅迫文が届いた。

封筒は無記名。差出人は不明。

消印は、地元・浜松市北区の郵便局。

そこには、教室の存在や中川さんの活動を否定する言葉が並んでいた。

——理由は明らかだった。

彼の活動が、既存の構造や利権を脅かし始めていたのだ。

依頼が増えるほど、敵も増えていった

当時、中川さんはイベント運営、地域の教育事業、行政の受託業務など、

「それまで特定の団体が独占していた領域」にも積極的に踏み出していた。

行政から依頼が来れば、全力で応える。

教育や福祉分野においても、スポーツを軸に多くの実績を残していった。

だがその誠実な姿勢は、一部の“既得権者”から敵視された。

陰では「仕事を奪った」「あいつは出すぎだ」と言われ、

時に理不尽なバッシングを受けることもあった。

「正しいことをしているのに、なぜこんな仕打ちを受けるんだろう」

心が折れそうになった瞬間——

そんなとき、中川さんが思い出したのが、高校時代の恩師の言葉だった。

「苦しい時こそ、ニコッと笑え」

当時、詐欺師だと思ったその言葉は

大人になった今、その意味が腹落ちした。

「苦しみに、微笑んで立ち向かえる人間こそが、本当に強い」

それは、ただの精神論ではなかった。

信念を貫く覚悟の在り方だった。

“まちなかスポーツフェスティバル”という挑戦

そんな中、浜松市中心部・ソラモで開催される

「まちなかスポーツフェスティバル」の運営依頼が舞い込んだ。

このイベントは、中川さんにとって単なる“イベント”ではなかった。

「スポーツをする人・見る人・支える人」が一体となる機会。

競技者が威張るのではなく、共に楽しむ“共走”の祭典だった。

しかし、運営資金は足りず、採算も見込めない。

行政や団体からの支援も期待できない状況。

それでも中川さんは、「これは俺がやるべきことだ」——そう確信したのは、日本の子どもたちに“目の輝き”を取り戻すためだった。

最終的に、自社から貸付金を出し、自らの手でイベントを継続することを決断する。

誰もが「やめておけ」と言った。採算も保証も、何ひとつなかった。

それでも中川さんは、腹を括った。

共鳴した“本物の仲間たち”

その姿勢に、地域の人やスタッフが次第に共鳴し始める。

「お金はいらないから手伝わせてくれ」

そう言って、無償で動いてくれた仲間たち。

イベントは盛況のうちに終わり、地域でも話題に。

「あんなに楽しいイベントをありがとう」幸せは広がっていた。

数や実績ではなく、“熱量”で人を動かした。

その実感が、中川さんにまた一歩の勇気を与えた。

叩かれてもいい——信じた道を笑って走る

脅迫文も、陰口も、理解されないこともあった。

だが、それでも理念を曲げずに走り続けた。

子どもたちが、自分の足で未来を走れるように。

スポーツを通じて、“生きる力”を育てるために。

第6章|現場から“組織”へ——戦略的マネジメントと「任せる勇気」

TOMORUNが軌道に乗りはじめた頃、中川さん、は次のステージへと視線を移していた。

それは、「現場で走る中川」から「チームで育てるTOMORUN」への転換。

現場に立ち、すべてを一人で担う限界はすでに見えていた。

そして同時に、それは「組織を守るために、役割を進化させるタイミング」でもあった。

「事業を続ける」ための、次の決断

中川さんは、事業を永続的に育てるためには“任せる経営”が必要だと感じていた。

スポーツイベント、教育事業、行政連携、そして日々の教室運営——

その全てを自分が背負うことに限界を感じていた。

任せることで人は育つ。

人が育てば、子どもたちに伝わる価値も深まる。

そこで中川さんは、社内に理念を共有し、従業員に段階的に運営を委譲していく体制を整えていった。

経営者として、組織をどう導くべきか——。

それは、モータースポーツ時代に“人を動かす経験”を積んできた中川さんにとって、最も大切な問いだった。

だがTOMORUNでは、上から押しつけるリーダーでは意味がない。

子どもたちと同じように、仲間たちも“共走”している存在だからだ。

ある日、従業員たちと会議を開いた。

テーマは、「この先、TOMORUNをどうしていきたいか」。

そこでスタッフの一人が、こう言った。

「TOMORUNで働いて、自分自身が強くなれた気がするんです」

「ただ教えるだけじゃなく、自分も“育てられている”と感じます」

その言葉に、中川さんはハッとした。

——“教える”と“育つ”は、常に両方向なんだ。

これをきっかけに、従業員たちと対話を重ねた。

ただスポーツを教えるだけではない、「社会性」「人間力」「挑戦を楽しむ力」を育てる。

その結果、TOMORUNの理念は進化した。

「スポーツで、“自分を好きになる人”を育てる」

そしてその教育を支える大人たち自身も、成長し続ける場にする。

それが、第2フェーズのビジョンとなった。

「人が育つ場所」で、再び花開く。

それはスタッフたちの“社会的なスキル”も深めていく時間でもある。

誰かと信頼を築く力。

多様な価値観を受けとめ、対話を重ねていく力。

正解のない問いに向き合い続ける、柔らかな強さ。

教えることで、自分が一番学ばされる。

支えることで、自分の中に眠っていた力が目を覚ます。

TOMORUNという現場は、ただ「伝える」だけの場ではない。

教える人もまた、人としての深みを育て直していく場所だ。

「スポーツ=楽しい」では終わらせない

TOMORUNが目指すのは、「楽しさ」の先にある“生きる力”。

自分の頭で考え、仲間と走り、苦しみの中で前に進む。

結果よりも“在り方”を伝える。

スポーツを通じて培われるのは、社会で生き抜く力そのもの。

中川さんは、その信念をチームに伝え続けてきた。

組織を育てることは、未来を育てること

子どもたちの目の輝きは、スタッフの成長によって守られている。

そして、スタッフたちが挑戦し続けられる環境こそが、TOMORUN最大の価値。

任せるという選択に、人を信じる力が宿る。

育てるという営みに、未来を託す覚悟が宿る。

第7章|教育の設計図を変える——スポーツから始まる「未来づくり」

中川さんがTOMORUNという教室を立ち上げたのは、「スポーツを通じて、社会を変えたい」という強い思いからだった。

だがそれは、“情熱”だけではなく、社会構造への問題意識に基づいた行動でもあった。

これまで、スポーツの世界で何を見てきたか。

勝たなければ意味がないとされる競技の現場。

勝利至上主義に支配されるジュニア期の指導。

失敗を許されず、考えることを放棄させられる教育。

——「このままじゃ、スポーツが人を壊す」

だからこそ中川さんは、「考える力」や「やり抜く力」を育む“生きた教育”として、スポーツを再定義したかった。

「走ることで、人の目を輝かせること」——それが中川さんにとってのIKIGAIだった。

走ることで、自分を取り戻した。

走ることで、人を信じられた。

走ることで、社会に“届けたいもの”が見えた。

誰かと比べるのではなく、自分と向き合う時間。

誰かを倒すのではなく、誰かと励まし合う関係。

そして、走った後に「また明日も走りたい」と思える未来。

それこそが、中川さんにとってのIKIGAIだった。

そしてそのIKIGAIは、スポーツを通じて、他の誰かに手渡すことができると信じている。

中川さんは語る。

「これからの教育には、“指導者”としてのスポーツ経験者が必要です。

なぜなら、スポーツの中には、“生きることのリアル”が詰まっているから」

勝ち負けがある。思い通りにならない。協力しなければ成果が出ない。

この“不確実性の中で前に進む経験”は、どんな教科にも代えがたい“人間教育”になる。

ところが今、日本の教育制度は、戦後に作られた古い法律や管理体制に縛られ、「やらされる」教育になってしまっている。

それでは、人としての成長は生まれない。

それでも、中川さんは信じている。

教育は変えられる。

スポーツには、それを動かす力がある。

「スポーツを嗜む」という感性。

それは、社会性であり、自己肯定感であり、“人生を走るための技術”なのだ。

“人間力”の教育を

これからの時代、AIが知識を記憶し、仕事を効率化する。

では、AIにはできなくて、人間にしかできないことは何か。

それは——

変化に戸惑いながらも、自分で考え、

ときに非合理な決断すら引き受けて、前に進もうとする“意志”そのもの。

中川さんは、TOMORUNを通じて、

そんな“人間らしさ”を育てる教育をつくっている。

それは、スポーツを通じた“人間再起動”とも言える挑戦だ。

TOMORUNが目指しているのは、「国をつくる教育」。

ただのスポーツ指導ではない。

ただの学習支援でもない。

“自分を好きになれる子ども”を、スポーツの現場から育てること。

それが、この国に必要な教育の土台だと信じている。

「教室」から「町」へ。

「町」から「社会」へ。

TOMORUNが目指すのは、

「誰もが自分を信じて走り出せる社会」。

その未来は、もうスタートしている。

あとがき

スポーツは、勝つためだけのものじゃない。

比べるためでも、数字を稼ぐためでもない。

それは、「考える力」や「やり抜く力」、

そして“這い上がる強さ”を育てる、人間の原点だった。

——変化の激しい時代。

AIが知識を記憶し、ミスなく、効率よく、淡々と答えを出してくれる。

合理的な人間が凄いとされる、そんな世界。

その中で、人間にしかできないこととは何か。

正解のない問いに悩み、間違いながら、誰かと支え合い、

それでも前に進もうとする「不器用な勇気」。

非効率な選択をすること。ありえない道を、選んでしまうこと。

その決断には、揺れる感情も、弱さも、葛藤も、すべてが宿っている。

そしてその葛藤には、人間としての価値がある。

悩み、もがいた先にこそ、進化がある。イノベーションがある。

中川さんの物語は、こう教えてくれる。

競争に勝つためではなく、

“共走”の中で自分の価値を知り、他者を信じ、

自分の人生を生き抜く力を育てること。

誰かと比べることなく、

誰かを倒すことなく、

「明日も走りたい」と思える生き方をする。

それが、きっとIKIGAIに繋がっていくことを。

そして、この時代だからこそ——

変になれ。

整ったルートを外れ、誰も歩いていない道を選ぶ。

それは怖くて、悲しくて、つらい。合理的ではない。

でも、自分で選んだ道ならば、

後悔はない。

“変”を超えると“異端”となる。

異端は“信念を貫いた人間”に与えられる称号だ。

そしてその先に、“匠”がいる。

匠は匠を認められる。変人は変人を尊重できる。

なぜなら、他人の評価ではなく、“自分の中の真実”を生きているから。

そんな社会はどっと幸せだろう。

この物語は、

今まさに本気で何かに向き合っているすべての人へ、

そしてかつての私自身へ捧ぐ。

努力しても報われなかった。

自分はダメな人間だと思っていた。

なんの価値もないと、本気で思っていた。

遺伝、環境、どうしようもないものに縛られ、

「もう何をやっても無駄だ」と、心のどこかで諦めていた。

でも、今なら言える。

「比べなくていい。勝たなくていい。」

正しさに縛られるな。常識に飲み込まれるな。

自分で決めた道を、自分で走ろう。

その先に、“あなたにしかないIKIGAI”がある。

さあ、あなたも「変」を認めよう。

何も恥ずかしくはない。

なぜなら——

人は皆んな、

他者から見れば「変」なのだから。

あなたの「変」は、あなたの「価値」だ。

さあ、共に走ろう。

IKIGAIコレクター

尾崎弘師